Este convento fue fundado en 1585 por Isabel de Barrios, hija de un conquistador que, al verse viuda y con cuatro hijas recluidas en el Convento de la Concepción, decidió fundar en su propia casa un convento regido por las reglas de San Agustín. Años después, el regidor de la capital novohispana, don Luis Maldonado, donó más de treinta mil pesos –de aquella época– a fin de que las instalaciones de la casa conventual y la capilla pudieran ser terminadas, por lo que fue hasta 1623 en que el Convento de San Jerónimo fue consagrado.

El enorme predio conventual estuvo en funciones hasta 1867, cuando el gobierno, a raíz de las Leyes de Reforma, declaró la exclaustración de las monjas. El lugar fue entonces ocupado como cuartel y años después como vecindad, bodegas, accesorias y talleres. El presidente Manuel González ocupó las instalaciones como pago para el arquitecto Antonio Rivas Mercado, quien lo heredó a sus hijas, Alicia y la reconocida Antonieta Rivas Mercado, en 1927. Cinco años después, el templo se declaró monumento, pero el resto de las instalaciones fueron vendidas y traspasadas. Durante algunos años, en su fachada se anunciaba, de manera ilegible, una fábrica; asimismo, el establo de San Jerónimo en la pared tenía escritos los horarios matutino y vespertino de la ordeña.

Entre sus historias están la de que ahí se guardan las reliquias de tres reconocidos santos —San Jerónimo, San Felipe de Jesús y Santa Cordula—, así como el féretro de la poeta sor Juana Inés de la Cruz, quien murió recluida en el convento en abril de 1695. Desde 1979, sus instalaciones, casi en ruinas, fueron rescatadas y convertidas en la universidad que actualmente las ocupa.

Foto: TimeOut México

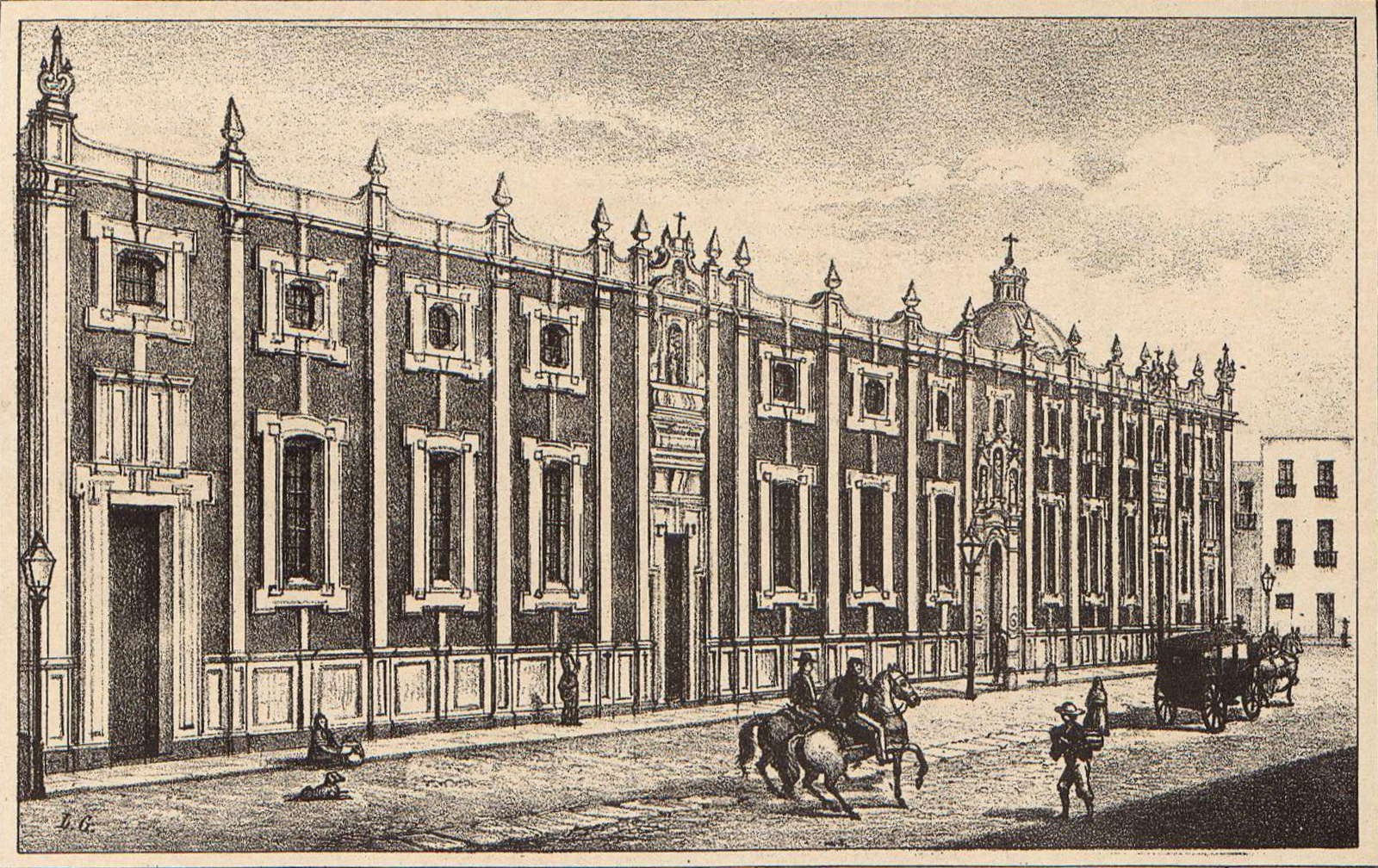

La historia cuenta que tres vascos miembros de la Cofradía de Nuestra Señora de Aránzazu, asentada en el prestigiado Convento de San Francisco, decidieron crear una escuela específicamente para niñas. Las fachadas barrocas del edificio de tezontle y cantera son lo único que puede apreciarse, pues está prohibido el acceso al interior. De sus tres portales, el principal resalta por su algarabía barroca, ya que contrasta con la sobriedad del resto de la arquitectura del edificio: sobre sus pilastras, decoradas con caracoles y geometrías que revelan el neoclásico que aplicó el arquitecto Lorenzo Rodríguez en 1771, hay tres nichos que abrigan las esculturas de San Ignacio de Loyola, San Luis de Gonzaga y Estanislao de Kostska. Los otras dos portadas poseen el escudo de armas de la ciudad de México, más una imagen de Santa Rosa de Lima, en el primero, y una de la Virgen de Aránzazu, en el segundo.

Dos hileras de ventanas con herrería recorren el edificio, éste se expande a lo largo con la cantera que enmarca las formas octagonales y rectangulares. El enorme edificio tiene once patios interiores que conservan sus pisos originales, más una capilla churrigueresca —que era particular— con retablos cubiertos de hoja de oro, con labrados y lienzos de primera calidad, a los que se suman un órgano dieciochesco, una puerta interior labrada por José Joaquín de Sáyagos con la Virgen de Guadalupe, además de la barandilla original. Lamentablemente, la antigua imagen de la Virgen del Coro, que se dice que estuvo cubierta de piedras preciosas, fue vendida a la Joyería La Esmeralda en 1904, con autorización de Porfirio Díaz, para construir la enfermería.

Desde que fue fundada hasta la fecha, sus instalaciones han sido empleadas como colegio. Sus distintos nombres reflejan la permanencia de una institución versátil al curso de la historia: durante el virreinato se llamó Real Colegio de San Ignacio de Loyola; después de la Independencia nacional, Colegio de San Ignacio de Loyola; al término de la Reforma, Colegio de Paz Vizcaínas, y en 1998 retomó el nombre de Colegio de San Ignacio de Loyola. Se puede acceder al inmueble y solicitar una visita guiada en grupos de al menos diez personas; la cita debe concertarse con antelación.

El Colegio de Vizcaínas a finales del siglo XIX. Litografía de Luis Garcés.1888

Este es uno de los contados edificios que desde el siglo XVI hasta el XX sirvieron como residencia. Su historia comienza cuando la Corona repartió solares a los conquistadores, por lo que éste fue dado a Juan Gutiérrez Altamirano, un síndico en la isla de Cuba que pronto adquirió para su familia el estatuto de mayorazgo; es decir, que participaba del reconocimiento de heredar al primogénito, de colocar escudo de armas en la fachada y de tener capilla, sacristía e incluso gárgolas en forma de cañón. La primera construcción de tezontle y cantera data de 1536, de ésta aún se reconocen algunos muros de cal y canto trabajados con los puños, así como la cabeza de serpiente que se ubica a la altura de la banqueta en la esquina suroeste de la fachada. Fue restaurada en el último tercio del siglo XVIII por el arquitecto Francisco Guerrero y Torres, siendo ya sus propietarios los condes de Santiago de Calimaya.

Al entrar por uno de sus dos portones —sólo el principal está abierto hoy día al público—, un vestíbulo permite mirar los cajones con puertas de madera que alguna vez recibieron las carrozas. En la pared del lado derecho hay una fuente semicircular que carga a una sirena entre garigoleados; los escudos heráldicos se ven en varias esquinas, tanto como los mascarones que soportan los canalillos. Los aderezos contrastan con la linealidad de los pasillos ordenados por arquerías sobre bases toscanas y por los barandales de hierro que enmarcan la escalera custodiada por dos leones. El segundo patio, antes destinado para la servidumbre, ha sido techado y restaurado, lo que permite apreciar el acabado artesanal con que antes se trabajaban los muros. No hay que dejar de lado el cuarto de la planta alta donde el pintor Joaquín Clausell plasmó todos los estados de ánimo por los que cualquier individuo podría transitar en una vida completa, sólo que los dibujó en textura impresionista.